„Eine deutsche Marine als Symbol der Volkssouveränität“

„Eine deutsche Marine als Symbol der Volkssouveränität“

- Datum:

- Ort:

- Rostock

- Lesedauer:

- 11 MIN

Die Gründung der ersten gemeinsamen Seestreitkräfte Deutschlands war ein hochsymbolischer demokratischer Akt. Marinehistoriker Michael Epkenhans ordnet den „Marinegeburtstag“ in einen größeren Kontext ein.

Herr Professor Epkenhans, am 14. Juni 1848 stimmte die Frankfurter Nationalversammlung dafür, eine nationale deutsche Marine aufzustellen und gab dafür die Finanzierung frei. Lässt sich das als demokratisches Gründungsmoment sehen?

Der Beschluss der Nationalversammlung zur Aufstellung einer „deutschen Flotte“, so die offizielle Bezeichnung im Gesetzentwurf, war ein tiefer Einschnitt in der deutschen Parlaments-, Demokratie- und Militärgeschichte. Erstmals entschieden nicht absolut herrschende Fürsten über Aufbau und Umfang einer Teilstreitkraft, sondern vom Volk in einer freien und demokratischen Wahl gewählte Abgeordnete.

Sie hatten angesichts der Blockade der norddeutschen Küsten und der Beschlagnahmung zahlreicher Handelsschiffe durch die dänische Marine nach öffentlichen Versammlungen und der Beschaffung von Kriegsschiffen durch die norddeutschen Küstenstaaten den Antrag in der Nationalversammlung eingebracht, diesen im Marineausschuss und im Plenum ausführlich diskutiert und am Ende mit großer Mehrheit die notwendigen sechs Millionen Taler für den Aufbau der Flotte bewilligt. Die Abgeordneten waren, so ein Liberaler, stolz darauf, damit dem „Princip des Volkswillens, der Volkssouveränität“, Geltung verschaffen zu können.

Auch Süddeutschland sammelte Geld für die Flotte

Doch damit nicht genug: Das Gesetz zum Aufbau einer „deutschen Marine“ war nicht nur ein Symbol der Volkssouveränität. Die Debatte hatte vielmehr zugleich deutlich gemacht, dass die zu schaffende „deutsche Marine“ auch ein Symbol der nationalen Einheit sein sollte. Der Enthusiasmus, mit dem viele Menschen nicht nur in den Küstenländern, sondern auch in süddeutschen Staaten eine Flotte gefordert und dafür sogar Geld gesammelt, Flottenvereine gegründet und auf Veranstaltungen dafür geworben hatten, macht deutlich, dass diese Idee die ganze Nation begeistert hatte.

Dabei spielte nicht zuletzt auch die Tatsache eine Rolle, dass die Armeen der Fürsten für sie Instrumente zur Unterdrückung der Bevölkerung und Zeichen des kleinstaatlichen Partikularismus waren. Die Flotte hingegen symbolisierte für sie Einheit, Freiheit und Weltoffenheit in einem neuen bürgerlichen Zeitalter.

Gibt es einen Unterschied zwischen demokratischer und parlamentarischer Tradition?

Lassen Sie mich es so sagen: Auch in autokratischen Staaten, wie wir bis heute immer wieder erleben, gibt es „Parlamente“, deren Abgeordnete aber häufig unter unfairen Bedingungen gewählt wurden und die in ihren Entscheidungen in der Regel nicht frei sind. Daher können wir die parlamentarische und zugleich demokratische Legitimation der Flottengründung aus Sicht der Traditionsbildung nicht hoch genug einschätzen.

Wie demokratisch gesinnt war denn die Reichsflotte? Was wissen wir vor allem über Herkunft und Haltung des Offizierskorps? Die Kaiserliche Marine später zum Beispiel war ja im Unterschied zum Heer weniger vom Adel, sondern eher vom Bürgertum geprägt – aber kaum weniger monarchistisch.

Über die politischen Einstellungen und das soziale Gefüge des Offizierskorps der Reichsflotte wissen wir leider nur sehr wenig. Ebenso wenig wissen wir, ob sie Monarchisten oder Republikaner waren. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass auch die ganz große Mehrheit der Menschen damals, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Monarchisten waren. Monarchist und dennoch Demokrat zu sei, war damals keineswegs ein Gegensatz und ist es, wie das britische Beispiel zeigt, auch bis heute nicht.

Was die Menschen allerdings wollten – dies war eine der Lehren der Aufklärung, der Entwicklung in England in den Revolutionen des 17. Jahrhunderts und der Französischen Revolution von 1789 –, das war eine Bindung des Monarchen an eine Verfassung, an Recht und Gesetz. Das Prinzip der Volkssouveränität sollte zudem die überlieferte sakrale Begründung von Herrschaft, das Gottesgnadentum, ersetzen. Damit einher ging, dass Leistung, nicht Stand über die Stellung des Bürgers, des Staatsbürgers, entscheiden sollte. Das betraf auch die aufzubauende Flotte.

Dass die spätere Kaiserliche Marine „bürgerlich“ war, hing zum einen damit zusammen, dass alte preußische Adelsfamilien allein aus Tradition ihre Söhne zur Armee, zum Heer, schickten. Zum anderen hatten bürgerliche Offiziersanwärter allein aufgrund ihrer Schulausbildung bei der Bewerbung bessere Chancen als adlige Söhne, die ihre Schulzeit häufig auf Kadettenanstalten verbracht hatten, wo einfach weniger gelernt wurde. Aber 1848/49 spielte dies alles noch keine Rolle.

Offiziere und Mannschaften kamen von überall her

Zudem dürfen wir nicht vergessen, dass es damals sehr schnell gehen musste. Der Handel war aufgrund der dänischen Blockade der Flussmündungen und die Beschlagnahme von Schiffen mit zum Teil beträchtlichen Folgen für die Bevölkerung bereits zum Erliegen gekommen. Offiziere und Mannschaften wurden daher überall angeworben – anfangs hatte ein ehemaliger britischer, dann in Hamburger Diensten stehende Marineoffizier, Hammel Ingold Strutt, den Oberbefehl inne.

Karl Rudolf Bromme, genannt Brommy, der diesem im Frühjahr 1849 folgte, hatte beispielsweise lange Zeit in der griechischen Marine gedient. Johann Otto Donner, Kommandant der Fregatte „Eckernförde“, hatte in der dänischen Kriegs- und Handelsmarine gearbeitet. Viele Offiziere kamen aus Belgien und Großbritannien, aber auch anderen Ländern, ebenso die Mannschaften. Auch in den USA warb die Reichsflotte um Offiziere und Mannschaften, allerdings ohne Erfolg, da die USUnited States-Regierung letztlich den Dienst in der Reichsflotte wie auch den Verkauf echter Kriegsschiffe an diese untersagte. Manche hatten Erfahrungen in Marinen gesammelt, viele waren aber auch nur auf Handelsschiffen gefahren.

Doch auch wenn wir über politische Einstellungen und Sozialprofil wenig wissen, so wissen wir doch eines: Offiziere und Mannschaften waren, so wenig kampfkräftig ihre zusammengekauften und mühselig zu Kriegsschiffen umgebauten Einheiten auch waren, bereit für die nationale Sache zu kämpfen und notfalls auch zu sterben. Das Gefecht bei Helgoland am 4. Juni 1849 ist dafür ein eindrucksvolles Beispiel, selbst wenn Brommy es angesichts herannahender weiterer dänischer Kriegsschiffe abgebrochen hat.

In seinem Gefechtsbericht beschreibt Brommy, wie er trotz des Rückzugs freudig überrascht über die Leistungen der Besatzungen war: „Mit der größten Freude erfüllt es mich, zu sehen mit welchem frohem Muthe die nicht eingespielte Mannschaft zum ersten male in das Feuer ging. Ich habe mich in meinen Erwartungen über die Tüchtigkeit meiner Mannschaft nicht getäuscht […] Offiziere, Unteroffiziere, Matrosen, Soldaten und Jungen waren von gleichem, patriotischen Eifer beseelt.“

Die Reichsflotte bestand in einer Zeit, als Marinetechnologie begann, sich rapide zu wandeln. Der Dampfantrieb war bereits eingeführt, erste Hinterladergeschütze wurden entwickelt. Wie modern war die zusammengekaufte deutsche Flotte im Vergleich zu anderen Seestreitkräften?

Die Schiffe der Reichsflotte waren in kurzer Zeit mühselig zusammengekauft und umgebaut worden. Keines war als Kriegsschiff gebaut worden. Brommys Flaggschiff bei Helgoland, die Dampffregatte „Barbarossa“, war ein britischer Raddampfer, der ursprünglich für die Cunard-Transatlantik-Linie gebaut worden war und bei seinen Linienfahrten nach Amerika sogar das Blaue Band als schnellstes Schiff errungen hatte. Trotz hoher Motivation und guter Ausbildung der Mannschaften hätte diese Flotte gegen eine gut ausgebildete, besser bewaffnete und erfahrenere Marine wohl keine Chance gehabt.

Welche Bedeutung hatte das Gefecht von Helgoland 1849? Für den Ausgang des Krieges zwischen Dänemark und dem Deutschen Reich, aber auch fürs Selbstverständnis der jungen deutschen Marine?

Auf den Krieg gegen Dänemark hatte das Seegefecht bei Helgoland keinen Einfluss. Die wichtigsten Kämpfe fanden zu Lande statt. Letztlich waren es Großbritannien und Russland, die Preußen, das die Hauptlast des Krieges trug, bereits im Juli 1849 zunächst zu einem Waffenstillstand, dann ein Jahr später zu einem Sonderfrieden zwangen. Die Schleswig-Holsteiner, so tapfer sie auch kämpften, wurden damit ihrem Schicksal überlassen.

Doch so wenig die Reichsflotte das Kriegsgeschehen hatte beeinflussen können, so bedeutsam war das Gefecht bei Helgoland für ihr Selbstverständnis. Stolz hieß es in Brommys Gefechtsbericht vom gleichen Tag: „Endlich ist es der deutschen Flotte gelungen einmal in See zu stechen – der Anfang war gut und ich habe den gerechten Grund zu hoffen, es werde stets besser werden“, hieß es darin.

Wie stand es um die Reichsflotte nach dem Scheitern der Frankfurter Nationalversammlung 1849? Auf dem Papier bestand diese gesamtdeutsche Marine noch bis 1852, aber gab es überhaupt noch Besatzungen, die Lohnzahlungen erwarteten?

Die blutige Niederschlagung der Revolution im Juli 1849 durch preußische Truppen bedeutete auch das Ende für die Reichsflotte. Preußen baute nun unter dem Prinzen Adalbert gezielt seine eigene Marine auf.

Die Reichsflotte selbst wollte keiner der deutschen Staaten übernehmen. Sie galt als zu teuer, ihre Schiffe waren wenig wert. Zudem haftete ihr aus Sicht der Monarchen der „Ludergeruch“ der Revolution an. Im Zuge der Wiederrichtung des Deutschen Bundes sowie der Auseinandersetzungen zwischen Preußen, Österreich und den Mittelstaaten geriet sie zudem in den Strudel des Machtkampfes zwischen ihnen. An einer Beibehaltung als einer Bundesflotte hatte niemand mehr Interesse.

Einsatzbereitschaft und Diszipliniertheit bis zum Ende

Mit dem Verkauf wollten diejenigen, die einst dafür gezahlt hatten, und das war vor allem Preußen, ihren Kosten wenigstens teilweise erstattet bekommen. 1852 versteigerte Hannibal Fischer als Kommissar des Deutschen Bundes die noch vorhandenen Schiffe in Bremerhaven. Dessen Bericht über die Zustände, die er dort vorfand, zeigt immerhin, dass die Schiffe weiterhin einsatzbereit waren. Die Besatzungen waren motiviert und diszipliniert, aber keineswegs „Brutstätten des Radikalismus“. Sie wurden ausbezahlt und anschließend entlassen.

Wie sind spätere deutsche Marinen mit diesem Gründungsakt der Reichflotte umgegangen, vor allem die Kaiserliche Marine und die Reichmarine der Weimarer Republik?

Die Kaiserliche Marine hat nur einen Gedanken der 1848er übernommen: die Idee einer Reichsflotte als einigendes Band der Nation. Während das Heer des Deutschen Reichs von 1871 eine Armee aus den Kontingenten der großen Bundesstaaten war, stammten die Angehörigen der Marine unterschiedslos aus allen Teilen des Reichs. In der Flotte dienten Preußen, Bayern, Württemberger und Sachsen im Frieden wie im Krieg zusammen.

Für die Kaiserliche Marine wie auch die Reichsmarine war die Reichsflotte von 1848 sonst in keiner Weise traditionsstiftend. Im Gegenteil, mit den damit verbundenen revolutionären Gedanken von Freiheit und Demokratie wollten sich deren Offiziere in keiner Weise identifizieren.

Nichts spiegelt die Ablehnung dieser Ideen so wider wie die von der Führung der Reichsmarine schließlich durchgesetzte Entscheidung, an den alten kaiserlichen Farben Schwarz-Weiß-Rot festzuhalten. Schwarz-Rot-Gold – die Farben der liberalen National- und Freiheitsbewegung von 1813 und 1848, aber auch der Revolutionäre von 1918 – war möglichst klein ins Liek der Seekriegsflagge „verbannt“.

Im Gegensatz zu den „Gründervätern“ von 1848, denen es beim Aufbau einer „deutschen Marine“ in erster Linie um den Schutz des Reiches und deutschen Handels gegangen war, betrachteten Kaiserliche Marine und Reichsmarine die Flotte als ein offensives Element im Kampf um Macht und Einfluss auf der Welt. Auch mancher 1848er hatte gehofft, durch die Entsendung von Schiffen nach Übersee „Auslandsdeutsche“ gegen die Willkür fremder Potentaten schützen zu können, „Weltmachtpläne“ wie die der wilhelminischen Flottenbauer aber waren ihnen fremd gewesen.

Wie stand die Bundesmarine des Kalten Krieges zur Bedeutung des Datums 14. Juni 1848, wie die Volksmarine?

Bereits der kommissarische Leiter der damaligen Marineabteilung und spätere zweite Inspekteur der Bundesmarine, Karl-Adolf Zenker, hatte in seiner Begrüßungsrede der ersten Soldaten in Wilhelmshaven im Januar 1956 ganz bewusst an die erste deutsche Marine und deren demokratischen Wurzeln erinnert. Damit wollte er die neue, westdeutsche, Marine für die neuen westlichen Alliierten auch politisch-ideologisch anschlussfähig machen. Zenkers gleichzeitiger Versuch, die Ehre der ehemaligen Kriegsmarine des Dritten Reichs, zumal ihrer als Kriegsverbrecher verurteilten Führer, Erich Raeder und Karl Dönitz, zu „retten“, konterkarierte diesen Versuch jedoch bereits im Ansatz.

Der lange Schatten der Kriegsmarine

Auch die Fahrt des 3. Minensuchgeschwaders aus Kiel unter seinem Kommandeur Karl Hinrich Peter über Rhein und Main 1960 nach Frankfurt , wo dieser in der Paulskirche eine bedeutsame Rede über die demokratische Gründungsgeschichte der Marine hielt, fand nicht die Resonanz, die sie eigentlich verdient gehabt hätte. Bis zu Dönitz‘ Tod 1980, teilweise aber auch darüber hinaus, überlagerte die Frage „wie halte ich es mit der Kriegsmarine?“ immer wieder alle Debatten über die Geschichte der Marine.

Währenddessen war für die Nationale Volksarmee der DDR und mit ihr die Volksmarine die bürgerliche Revolution 1848 kein Vorbild. Sie orientierten sich eher an den klar linksgerichteten Zielen, die vor allem die Bewegung der Arbeiter- und Soldatenräte der Novemberrevolution 1918 hatte. Das spiegelte sich in der kurzen Geschichte der „Volksmarinedivision“ wieder, ein bewaffneter Verband, mit vielen kommunistischen Mitgliedern, dessen Name die Volksmarine der DDR bewusst übernahm.

Woher kam die Initiative, dass die heutige Marine „ihren“ Marinegeburtstag von 1848 begeht?

Nach den Katastrophen der deutschen Geschichte und dem Ende der deutschen Teilung 1989/90 gab es eine breite Strömung in Politik und Öffentlichkeit, die an die Ursprünge der deutschen Demokratiebestrebungen erinnern wollte. Denn bei Licht betrachtet war die Revolution 1848/49 nicht völlig gescheitert. Dies betrifft sowohl die Idee des einheitlichen Nationalstaates wie auch den Willen, diesen auf freiheitlichen Grundlagen aufzubauen. Viele Demokraten haben diese Ideen trotz Verfolgung am Leben gehalten, auch wenn sie diese nicht durchsetzen konnten.

Das 150. Jubiläum der Revolution 1998 war daher eine gute Möglichkeit, an diesen Strang der deutschen Geschichte zu erinnern. Dies galt auch für die nun Deutsche Marine, wie die Bundesmarine nach der Wiedervereinigung wieder symbolisch bedeutsam genannt wurde.

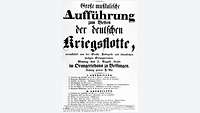

Der damalige Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Hans-Rudolf Böhmer, hatte bereits 1995 den 14. Juni ganz bewusst als „Marinegeburtstag“ eingeführt. Es war daher nur konsequent, dass er im Zuge der allgemeinen Feiern zur Erinnerung an die Revolution von 1848 das Thema erneut und zusammen mit dem damaligen Verteidigungsminister Volker Rühe aufgriff. Das Militärgeschichtliche Forschungsamt erstellte damals zugleich eine Wanderausstellung: Anknüpfend an das Gemälde „Germania auf dem Meere“ von 1865 zeigte sie die Höhen und Tiefen deutscher Marinegeschichte zwischen 1848 und 1990.

In einer Zeit, in der nicht nur populistische Strömungen in unserem wie in anderen Ländern erneut Grundwerte unserer Politik und Gesellschaft infrage stellen, sondern unser Land wie die westliche Welt überhaupt auch von einem skrupellosen Gegner bedroht werden, kann man die Entscheidung, an die demokratischen Ursprünge unserer Marine zu erinnern, nicht hoch genug einschätzen: Die Verteidigung von Freiheit, Demokratie und Nation ist heute genauso wichtig wie damals, nur die Dimensionen haben sich – leider – verändert.

Prof. Dr. Michael Epkenhans

-

Bundeswehr

war seit 2009 als leitender Wissenschaftler am Militärgeschichtlichen Forschungsamt, später dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr tätig, seit 2016 auch als Stellvertreter des Kommandeurs. Von 1999 bereits bis 2021 lehrte er zudem als außerplanmäßiger Professor Neue Geschichte an der Universität Hamburg, wo er auch 2004 habilitiert worden war. Sein Forschungsschwerpunkt lag und liegt auf der deutschen Militärgeschichte des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Er ist zugleich Fregattenkapitän der Reserve.