Ostsee-Luftraum: Sicherheit durch Überwachung und Zusammenarbeit

Ostsee-Luftraum: Sicherheit durch Überwachung und Zusammenarbeit

- Datum:

- Ort:

- Berlin

- Lesedauer:

- 3 MIN

Die Sicherheit im internationalen Luftraum über der Ostsee ist eine komplexe Herausforderung, die kontinuierliche Aufmerksamkeit und Zusammenarbeit erfordert. Die rechtlichen Rahmenbedingungen werden durch internationale Abkommen wie das Chicagoer Abkommen und die ICAO geregelt.

Die NATONorth Atlantic Treaty Organization spielt eine zentrale Rolle bei der Überwachung und Sicherung des Luftraums in der Region. Regelmäßige Abfangeinsätze sind notwendig, um auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren und die Sicherheit zu gewährleisten. Trotz der hohen Nutzungsdichte und unterschiedlichen Interessenslagen ist es entscheidend, dass alle Beteiligten die internationalen Regeln respektieren und Maßnahmen ergreifen, um Eskalationen zu vermeiden.

Recht im internationalen Luftraum

Der internationale Luftraum befindet sich außerhalb der souveränen Hoheitsgebiete von Staaten. Für diesen Luftraum gelten spezifische Regeln und Vorschriften, die hauptsächlich durch internationale Abkommen und Organisationen festgelegt werden.

Grundsätzlich verfügt jedes Land über einen nationalen Luftraum und die Hoheit darüber. Liegt das Land am Meer, erstreckt er sich auch einige Kilometer über die Küste hinaus. In diesem Bereich gilt bis zu einer (nicht eindeutig festgelegten) Höhe das nationale Recht des Landes, das überflogen wird.

Über internationalen Gewässern gilt größtenteils auch im Luftraum das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Militärflugzeuge müssen dort zum Beispiel eine Mindesthöhe einhalten.

Chicagoer Abkommen und ICAO

Das wichtigste Dokument, das den internationalen Luftraum regelt, ist das Chicagoer Abkommen von 1944, das zur Gründung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) führte. Das Abkommen legt die Grundprinzipien für die Nutzung des Luftraums fest und fördert die Sicherheit sowie Effizienz der internationalen Luftfahrt.

Freiheit des Überflugs

Im internationalen Luftraum genießen Flugzeuge die Freiheit des Überflugs, was bedeutet, dass sie ohne Einschränkungen fliegen dürfen, solange sie die geltenden internationalen Regeln und Vorschriften einhalten. Diese Regeln umfassen Aspekte wie Flugplanung, Kommunikation und Navigation.

Geopolitische Lage und Überwachung

Die Ostsee ist eine Region von hoher strategischer Bedeutung, die von den NATONorth Atlantic Treaty Organization-Mitgliedsstaaten Dänemark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Deutschland, Finnland und Schweden sowie Russland umgeben ist. Die intensive Überwachung und militärische Präsenz in dieser Region führen häufig zu Begegnungen im Luftraum. Durch die geografische Lage des Oblast Kaliningrad hat Russland einen „Außenposten“ an der Ostsee. Das Verhältnis zwischen NATONorth Atlantic Treaty Organization und Russland veränderte sich spätestens seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine zum Schlechten und stellt eine Herausforderung für den sonst vollständig von der NATONorth Atlantic Treaty Organization kontrollierten Ostseeraum dar.

NATONorth Atlantic Treaty Organization Air Policing

Die NATONorth Atlantic Treaty Organization führt in der Ostseeregion ein kontinuierliches Air Policing durch, um die Unversehrtheit des NATONorth Atlantic Treaty Organization-Luftraums zu wahren und auf potenzielle Bedrohungen schnell reagieren zu können. Diese Missionen umfassen regelmäßige Patrouillenflüge und die ständige Bereitschaft, Abfangeinsätze durchzuführen.

Russische Militäraktivitäten

Russland nutzt, im Einklang mit dem geltenden Luftrecht, den internationalen Luftraum auch für militärische Flüge. Dabei fliegen die russischen Militärmaschinen fast immer ohne Transponder, was sie für die zivile Flugsicherungsorganisationen unsichtbar macht. Bei den Flügen kommen diese Maschinen dem Luftraum der NATONorth Atlantic Treaty Organization-Partner sehr nahe, ohne diesen aber zu verletzen. Daher stellt die NATONorth Atlantic Treaty Organization sicher, dass russische Flugzeuge begleitet werden. So wird auch garantiert, dass zivile Flugzeuge Abstand zu den Luftfahrzeugen halten können, da alle NATONorth Atlantic Treaty Organization-Partner mit Transponder fliegen.

Abfangeinsätze der Luftwaffe

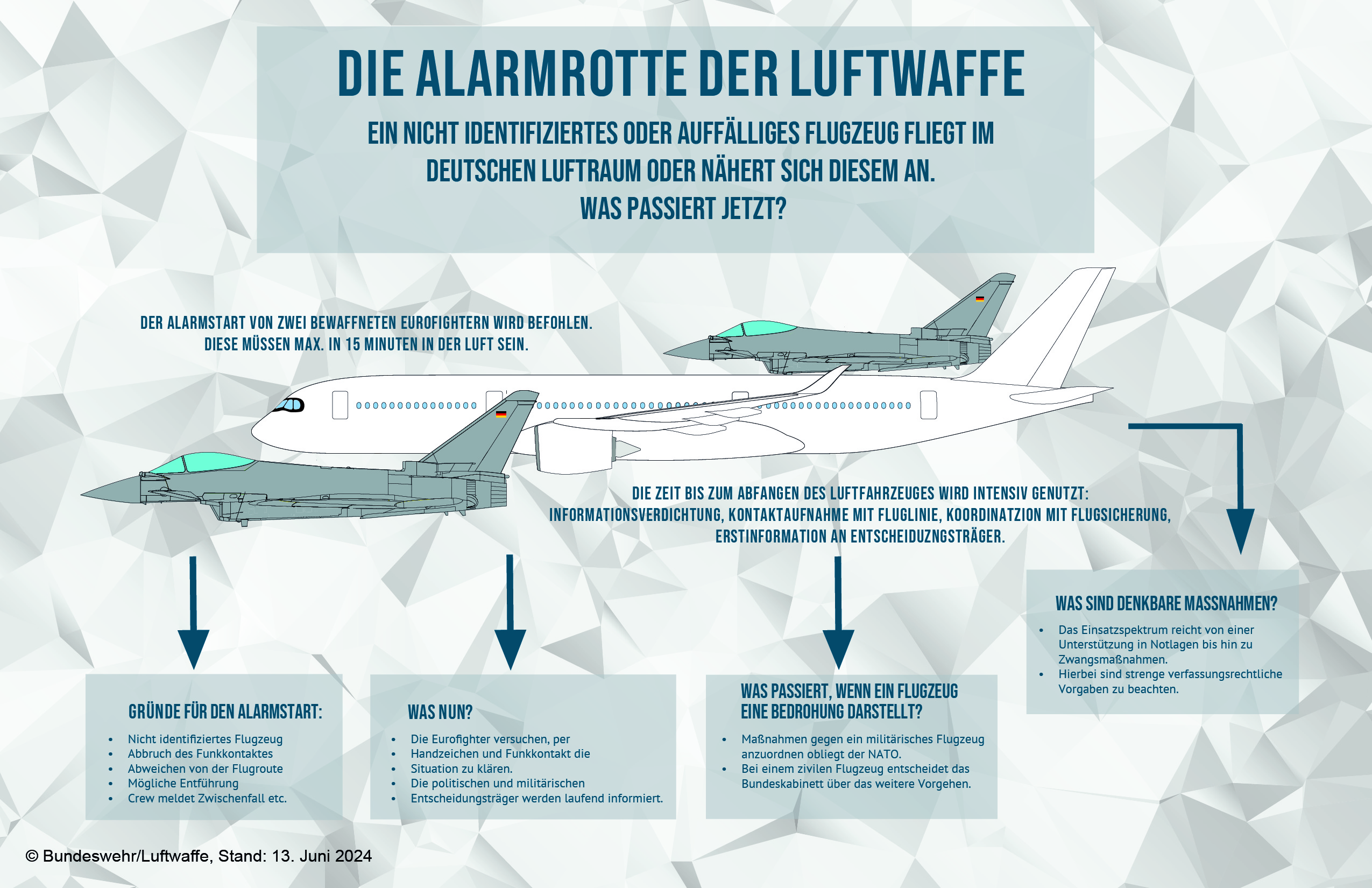

Bei Abfangeinsätzen werden Abfangjäger der Alarmrotte (Quick Reaction Alert – QRAQuick Reaction Alert) eingesetzt, um Identifikation, Überwachung und gegebenenfalls die Abwehr von Bedrohungen im Luftraum sicherzustellen. Die Abfangjäger der QRAQuick Reaction Alert können zivile oder militärische Flugzeuge begleiten, die Unterstützung benötigen, beispielsweise bei technischen Problemen oder Entführungsverdacht.

Die Piloten der QRAQuick Reaction Alert sind dabei in erster Linie dafür verantwortlich, Informationen in Echtzeit zu melden, um militärische und politische Entscheidungsträger bei ihren Entscheidungsprozessen zu unterstützen.

Identifikation unbekannter Flugzeuge

Wenn ein unbekanntes Flugzeug den internationalen Luftraum über der Ostsee durchquert, ohne sich zu identifizieren oder auf Kommunikationsversuche zu reagieren, werden Abfangjäger gestartet, um das Flugzeug visuell zu identifizieren und sicherzustellen, dass es keine Bedrohung darstellt.

So bewegt die räumliche Nähe zum eigenen Luftraum die NATONorth Atlantic Treaty Organization dazu, Abfangjäger zur visuellen Identifikation der russischen Militärflugzeuge mit ausgeschalteten Transpondern zu entsenden. Rechtlich sind die Flüge Russlands zwar nicht zu beanstanden, militärisch und politisch sind diese aber kritisch zu betrachten. Hier werden Verfahren und Reaktionszeiten der NATONorth Atlantic Treaty Organization sehr genau protokolliert, um Rückschlüsse auf die Einsatzbereitschaft zu ziehen.