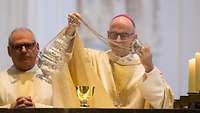

Bischof Dr. Franz Jung feiert Weltfriedenstag in Würzburg

Bischof Dr. Franz Jung feiert Weltfriedenstag in Würzburg

- Datum:

- Ort:

- Würzburg

- Lesedauer:

- 8 MIN

„Christus ist ein Vorbild an Tapferkeit“

Was, wenn der Friede nicht vom Himmel fällt? Den 56. Weltfriedenstag im Würzburger Kiliansdom begeht Bischof Dr. Franz Jung mit etwa 450 Menschen und stellt fest, dass es zur Wahrung des Friedens eines besonderen Engagements bedarf: Tapferkeit im Kampf für das Gute. Den Gottessohn sieht er darin als Paradebeispiel.

So viele Menschen wie seit Jahren nicht mehr füllten das Mittelschiff des Würzburger Doms: Rund 450 Gläubige feierten zum 56. Weltfriedenstag die Pontifikalmesse mit dem Würzburger Bischof Dr. Franz Jung, um angesichts des seit fast einem Jahr andauernden Krieges in der Ukraine für den Frieden zu beten. Darunter viele Soldatinnen und Soldatinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundeswehr, vor allem aus den Standorten der Region. Galt das Gebet vor einem Jahr noch der Hoffnung, der Friede möge gewahrt bleiben, so stand die Predigt des Bischofs diesmal ganz im Zeichen der Ernüchterung angesichts des Krieges: „Tapferkeit ist notwendig, damit sich das Gute durchsetzt“, sagte Bischof Jung und pries den Gottessohn als Vorbild: „Jesus ist der exemplarische tapfere Mensch.“

„Der furchtbare Krieg tobt“

Es hatte nach dem Weltfriedenstag im vergangenen Jahr nur 17 Tage gedauert – und die Welt war über Nacht eine andere geworden. Mit dem damals schon sich abzeichnenden Angriff Russlands auf die Ukraine wurde Gewissheit, dass Europa auch künftig nicht vom Schrecken des Krieges verschont bleibt. Er bete darum, dass der Herr uns die Kraft und den Mut gebe, „den richtigen Weg zwischen Dialog und Entschlossenheit zu finden, um die Gabe des Friedens zu bewahren“, sagte seinerzeit der Kommandeur der 10. Panzerdivision, Generalmajor Ruprecht von Butler, noch in der Hoffnung, die Kriegsgefahr könne abgewendet werden.

Seit einem Jahr sterben in der Ukraine Menschen, weil dort „der furchtbare Krieg tobt“, stellte Bischof Jung nun zum 56. Weltfriedenstag ernüchtert fest. Und je länger dies andauert, umso mehr ringe ihm die ungeheure Tapferkeit der ukrainischen Verteidiger, der Streitkräfte wie der Zivilbevölkerung, alle Bewunderung ab. „Eine Tapferkeit“, so Jung, „mit der die Aggressoren offenbar nicht gerechnet hatten. Eine Tapferkeit, die sich speist aus dem unbedingten Willen, fremder Gewalt nicht nachzugeben und das, was man sich mühsam aufgebaut und erarbeitet hat, um jeden Preis zu verteidigen.“

Der göttliche Friede auf Erden – er ist entfernter denn je, und so verändert sich auch der theologische Blick auf das Thema Krieg und Frieden – weg vom Wunschdenken und hin zur bitteren Realität. „Diese Tage zeigen uns, dass der Friede ein Geschenk ist von Gott, aber dass wir für dieses Geschenk auch alles unternehmen müssen, um es zu bewahren und zu pflegen.“ Es lohne sich deshalb, über die Tapferkeit nachzudenken, erklärte Bischof Jung und führte in seiner Predigt aus, warum es in einer unfriedlichen Welt der Tapferkeit bedarf, um den Frieden zu gewinnen.

Messdiener in Uniform prägen das Bild des Pontifikalamts

Sichtbar wird am vollen Mittelschiff, wie sehr der Krieg in Osteuropa die Menschen in Würzburg bewegt. Hatte die Pandemie in den zwei vorangegangenen Jahren noch viele Einschränkungen abverlangt, strömten zur diesjährigen Pontifikalmesse am Weltfriedenstag so viele Menschen wie lange nicht mehr in den Dom. Traditionell lädt der Bischof dazu die Bundeswehrsoldaten aus der Region ein, um für den Frieden zu beten, den sie notfalls mit der Waffe in der Hand zu verteidigen gelobt haben.

Ihre graue Uniform prägt das Bild der Messe, sind es doch Soldaten der umliegenden Standorte, die als Messdiener, mit der Lesung oder den Fürbitten sowie als Musiker dem Gottesdienst im Kiliansdom einen besonderen Rahmen geben. Zum Weltfriedenstag kamen Soldatinnen und Soldaten, zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Angehörige aus den umliegenden Standorten Veitshöchheim, Volkach, Hammelburg, Walldürn, Niederstetten, Wildflecken sowie aus Neckarzimmern und sogar aus Bogen.

Einen besonders festlichen Rahmen gab dem Pontifikalamt mit das Ensemble des Heeresmusikkorps Veitshöchheim unter der Leitung von Hauptfeldwebel Bernhard M. auf der Empore des Domes. Mit Hauptmann Georg H. saß ein Reserveoffizier an der Orgel, der derzeit beim Heeresmusikkorps übt. Die Fürbitten sprachen Oberstabsarzt Susan W. aus Volkach und Hauptmann Matthias H. aus Wildflecken.

Die Hoffnung auf den Frieden nicht aufgeben

Mit aufrichtigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens hintreten, das fordert der unbekannte Verfasser des Hebräerbriefs im Neuen Testament von den Gläubigen, wie es der Lesung durch Oberstleutnant i.G. Christian B. zu entnehmen war. Und so ermutigt der Bibeltext zu einem besonderen Engagement zum Frieden: „Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen.“

Die Hoffnung auf den Frieden nicht aufzugeben, dazu mahnte zu Beginn des Pontifikalamts der stellvertretende Leitende Militärdekan Jürgen Eckert, der gemeinsam mit Militärpfarrer Dr. Andreas Rudiger aus Ulm (vormals Veitshöchheim) und anderen Geistlichen konzelebrierte. „Viele von uns sind seit dem Februar zur Erkenntnis gelangt, dass es zur Bewahrung des Friedens eines besonderen Engagements bedarf“, betonte Eckert. Begleitet wurde die Lesung von Fürbitten, vorgetragen von Soldaten, beispielsweise für die Kirche Gottes, „dass die Anregungen und Mahnungen des Heiligen Vaters zum Frieden in der Welt reiche Früchte tragen“, und für die Menschen in der Ukraine, „die von einer unmittelbaren Kriegsgefahr betroffen sind und für die Verantwortlichen, die diese Gefahr abwenden können“.

Anleitung zur Tapferkeit

Vor allem jenen, deren Beruf es ist, Frieden und Freiheit zu verteidigen, und deren Dienst in den vergangenen Monaten wieder ins Zentrum des gesellschaftlichen Interesses gerückt ist, galt Bischof Jungs Predigt. Ganz bewusst gab er vor allem den uniformierten Gläubigen eine Anleitung zum „Tapfer sein“ vor dem Hintergrund christlicher Werte mit auf den Weg. Ein Thema, das – von der Geschichte etwas angestaubt – in den jüngsten Jahrzehnten eher ein recht spezielles, vor allem auf Soldaten bezogenes gewesen war, das an längst vergangene Zeiten erinnerte und erst mit den Gefechten im Afghanistan wieder in den Fokus gesellschaftlicher Wahrnehmung geriet.

Tapferkeit sei eine Tugend, stellte Jung fest, diese aber sei mehr als eine plötzliche Gefühlswallung oder eine momentane Eingebung, sondern sei untrennbar mit anderen Tugenden verbunden. Tapferkeit gehöre nach der ältesten Überzeugung der kirchlichen Lehrer zusammen mit der Klugheit, der Gerechtigkeit und dem Maßhalten zu den vier Grundtugenden, auch Kardinaltugenden genannt. „Eine Tugend dient dazu, das Gute mit einer gewissen Leichtigkeit zu tun. Durch die Tugend werden nicht nur einzelne Handlungen des Menschen gut, sondern der Mensch selbst wird gut und er beginnt, ein gutes Leben zu führen.“

„Der Tapfere ist nicht furchtlos“

Der Tapfere mache sich zur Aufgabe, dem Guten zum Sieg zu verhelfen. Sie sei aber kein Selbstzweck, so Bischof Jung, sondern sei von den anderen Tugenden nicht zu trennen. Es bedürfe der Klugheit, um zu erkennen, was gut ist und wofür sich der Einsatz wirklich lohnt. Und wo die Tapferkeit verherrlicht und als Ideal gepriesen werde „ohne dass dazu gesagt wird, wofür gekämpft wird und ob dieses Ziel auch wirklich gut ist und den Einsatz lohnt, droht höchste Gefahr“. So sei Tapferkeit nicht mit Tollkühnheit zu verwechseln. Sie erwachse auch nicht aus blindwütigem, sondern vielmehr aus gerechtem Zorn, „wenn ich sehe, wie ein Gut mit Füßen getreten wird und wie offenkundig Unrecht geschieht“.

Dabei gelte es auch Maß zu halten, denn der Tapfere wisse um die Gefahr, „die von der Gewalt ausgeht, die immer dazu neigt, in Gewaltexzesse auszuarten und über das Ziel hinauszuschießen“. Der Tapfere sei auch nicht furchtlos, denn „mehr als körperliche Unversehrtheit fürchtet der Tapfere, das Gute nicht getan zu haben und vor der scheinbaren Übermacht des Bösen zu kapitulieren“. Der Tapfere, der sich für ein gutes Ziel verwendet, habe für sich eine Entscheidung getroffen zugunsten eines höheren Ziels, das unter Umständen auch Gefahr für Leib und Leben mit sich bringt.

Ein Vorbild an Tapferkeit, erklärte Jung, ist deshalb Jesus Christus, der im Matthäus-Evangelium sagt: „Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten.“ Jesus habe dies vorgelebt: „Er ist der exemplarische tapfere Mensch.“ Denn er habe sich in die Welt senden lassen, um gegen die Ungerechtigkeit und gegen die Sünde der Welt zu kämpfen. „Er ist für die gerechte Sache gestorben, um uns zu erlösen und die Macht des Bösen ein für alle Mal zu brechen. Deshalb hat Gott ihn auferweckt von den Toten und ihm den endgültigen Sieg geschenkt. Es ist die Hoffnung, mit diesem Jesus über das Böse zu siegen, die auch uns stärkt bei unserem Einsatz für das Reich Gottes in allen Widrigkeiten.“

Alleine geht es nicht

Stellvertretend für den Kommandeur der 10. Panzerdivision beschwor deren Chef des Stabes, Oberst i.G. Ralf-Peter Hammerstein, in seiner Ansprache die Gemeinschaft der Christen. Es brauche stets Menschen, die Willens sind, gemeinsam Lösungen zu finden. Egal, welche Krise die Menschheit heimsuche, „wir alle wissen, die Herausforderungen an uns Menschen sind zu groß, als dass wir sie alleine lösen könnten.

Wie aber kann ein gemeinsamer Weg gefunden und beschritten werden, wenn die Interessen so gewaltig auseinandergehen; wenn Regime den Weg ohne Rücksicht auf ihre Bevölkerung bestimmen, ja sogar das eigene Volk verheizen, um ein anderes auszulöschen, wie es derzeit in der Ukraine geschieht?“ Trotz aller Errungenschaften, die der Nachkriegs-Friede der vergangenen Jahrzehnte hervorgebracht habe, nährt der Krieg in der Ukraine die Zweifel: „Wie kann es da zum Frieden kommen?“

Kameradschaft schafft Vertrauen und Zuversicht

Hammerstein nannte die deutsch-französische Freundschaft als leuchtendes Beispiel für eine Aussöhnung nach mehreren Kriegen. Erst am Sonntag sei an den Elysée-Vertrag erinnert worden, der vor 60 Jahren einen Schlusspunkt hinter die generationenübergreifende Feindschaft zweier Völker setzte. „Es ist gelungen, einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Gleichwohl wissen wir, dass diese Freundschaft kein Selbstläufer ist, sondern dass wir immer wieder dafür und daran arbeiten müssen.“

Für die Soldatinnen und Soldaten seien drei Dinge besonders wichtig, erklärte der Oberst: Gemeinschaft, Vertrauen und Zuversicht. Aufbauend auf der Gemeinschaft und dem gegenseitigen Vertrauen verbinde sie die Zuversicht, „das Überzeugtsein von einer gemeinsamen Leistungsfähigkeit“. Nur so seien die Herausforderungen der Zeit zu bewältigen. „Nur so werden wir auch in unklaren Lagen, in den Krisen in Europa und in der Welt, bestehen, so Gott es will.“