„Der Pfälzer Don Camillo“ und die Geschichte der Militärseelsorge

„Der Pfälzer Don Camillo“ und die Geschichte der Militärseelsorge

- Datum:

- Ort:

- Berlin

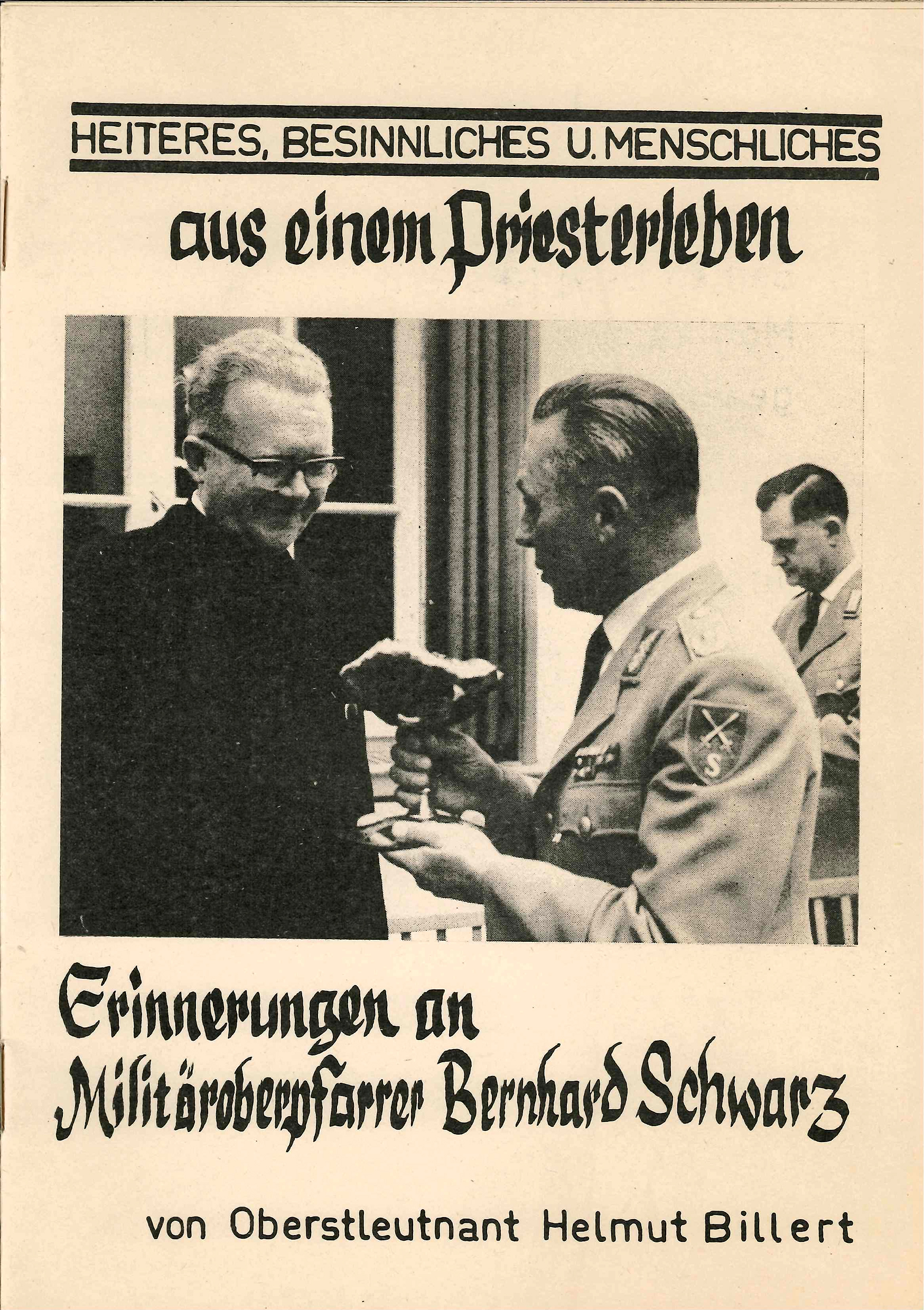

Man nannte ihn den „Pfälzer Don Camillo“. Mit Humor, breitem Dialekt und einer direkten, zupackenden Art gewann Militäroberpfarrer Bernhard Schwarz (1913-1981) allseitige Anerkennung in der Truppe. Anekdoten über ihn, von einem Oberstleutnant in einer Erinnerungsbroschüre niedergeschrieben, zeugen von einer anderen Zeit mit anderen Methoden.

Etwa wie der katholische Priester Bernhard Schwarz in den unmittelbaren Nachkriegswirren in einem Nonnenkloster einen Sack Zwiebeln mitgehen ließ, um dies später mit „Amikaffee“ wiedergutzumachen, den er bei den USUnited States-Streitkräften organisiert hatte. Oder wie er eine verheiratete 32-jährige Frau, die mit einem jungen Soldaten vom Fliegerhorst Pferdsfeld durchgebrannt war, in einer zwielichtigen Frankfurter Bar aufgabelte, sie eher unchristlich maßregelte und sie wieder zu ihrem Mann und ihren sechs Kindern führte – die Ehe soll auch Jahre später noch glücklich gewesen sein.

Unter dem Stichwort „Bei der Bundeswehr ist alles möglich!“ berichtet der eifrige Chronist aber auch, dass bei ihm am Standort 1958 ein katholischer Oberfeldwebel evangelische Kindergottesdienste hielt, ohne dass dies beanstandet worden wäre.

Der Werdegang von Pfarrer Schwarz ist nicht untypisch für die Anfangsjahre der Militärseelsorge in der Bundeswehr. Schon bald nach seiner Einberufung als Sanitätssoldat 1940 bekam er eine Stelle als Lazarettpfarrer in der Wehrmachtseelsorge. Nach sowjetischer Kriegsgefangenschaft und Rückkehr in die Heimat wurde er 1951 Seelsorger für die kasernierten deutschen Dienstgruppen des USUnited States-amerikanischen Labor Service in Mannheim. Am 1. August 1956 trat er seinen Dienst als einer der ersten Standortpfarrer der Bundeswehr in Idar-Oberstein an, ehe er 1966 in die zivile Seelsorge seines Heimatbistums zurückkehrte.

Eingeplant wie Gummisohlen und Flugzeuge

Der Aufbau der Militärseelsorge in der Bundeswehr hat eine mehrjährige Vorgeschichte. „Rund 120 Militärpfarrer, je 60 aus beiden Konfessionen“ seien „ebenso eingeplant wie die Gummisohlen der neuen Soldatenschuhe und die Flugzeuge für die deutsche Luftwaffe“, heißt es 1954 in einer Pressenachricht.

An den konzeptionellen Vorüberlegungen waren Männer beteiligt, die allesamt auf militärische Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg zurückblicken konnten. Exemplarisch zu nennen sind staatlicherseits der „Vater der Inneren Führung“, Wolf Graf von Baudissin. Auf Seiten der Kirchenvertreter waren es der ehemalige Kriegspfarrer Hermann Kunst (später Evangelischer Militärbischof) und der frühere katholische Feldgeneralvikar Georg Werthmann (später Militärgeneralvikar).

Keine „Wehrkirche“

Die Verhandlungsführer waren sich nicht in allen, aber doch in sehr zentralen Punkten einig, die bis heute die Struktur der Militärseelsorge in Deutschland prägen. Aufgrund der Erfahrung mit dem NSNationalsozialismus-Regime kamen sie zu dem Schluss, dass eine Einbindung der Seelsorge in die militärischen Strukturen vermieden werde müsse. Künftig solle es daher einen katholischen und einen evangelischen Militärbischof geben, die in keinem Dienstverhältnis zum Staat oder zur Armee stünden.

Anstelle einer „Wehrkirche“ plädierte man für eine enge Verzahnung zwischen Militärseelsorge und den jeweiligen Landeskirchen und Diözesen, die Geistliche für einen bestimmten Zeitraum (man einigte sich auf acht Jahre als Regelzeit) dem Staat zur Verfügung stellten.

Militärpfarrer sollten für Soldaten aller Dienstränge gleichermaßen ansprechbar sein und dabei Zivilisten ohne militärischen Rang bleiben. Neben der Abhaltung von Gottesdiensten, Exerzitien, Rüstzeiten und so weiter wurde den Militärpfarrern die zentrale Aufgabe übertragen, Lebenskundlichen Unterricht zu halten. Dahinter stand nicht zuletzt die von dem überzeugten evangelischen Christen Baudissin formulierte Annahme, dass „letztlich nur eine hinreichend starke – bewusste oder unbewusste – Bindung an Gott es erträglich machen wird, einem Menschen Macht über andere anzuvertrauen“.

Solide Grundlagen

Der „Gründungstag“ der Bundeswehr am 12. November 1955 war für die im Aufbau befindliche Militärseelsorge allerdings kein einschneidendes Datum. Die entscheidenden Schritte fanden im Folgejahr statt: Ernennung der Militärbischöfe, Aufbau von zwei Kirchenämtern als Bundesoberbehörden, Einstellung der ersten Geistlichen, Abhaltung der ersten Feld- und Standortgottesdienste.

1957 unterzeichneten die Bundesregierung und die Evangelische Kirche in Deutschland den Militärseelsorgevertrag; die Gültigkeit des Reichskonkordats mit dem Vatikan wurde durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt.

Die Grundlagen von damals haben sich als solide erwiesen. Doch die veränderten gesellschaftlichen Strukturen und die Aufgaben einer „Armee im Einsatz“ laden immer wieder zum Nachdenken ein. Volkskirchliche Strukturen aus Zeiten von Schwarz sind ebenso passé wie seine handfesten Methoden. Die 2019 beschlossene Erweiterung der Militärseelsorge um einen jüdischen Zweig mag jedoch darauf hindeuten, in welche Richtung sich dieser kleine, aber unverzichtbare Organisationsbereich in einer auch im weltanschaulichen Sinne vielfältiger gewordenen Armee entwickeln könnte.