Die Rettungskette: So funktioniert die Verwundetenversorgung der Bundeswehr

Wenn eine Soldatin oder ein Soldat verletzt wird, entscheiden häufig nur wenige Minuten über Leben und Tod. Mit einem mehrstufigen System zur Versorgung von Verwundeten gelingt es der Bundeswehr, dieses Rennen gegen die Zeit oft zu gewinnen. Wir stellen die Rettungskette vor – und fragen einen Oberstabsarzt, wie sie praktisch funktioniert.

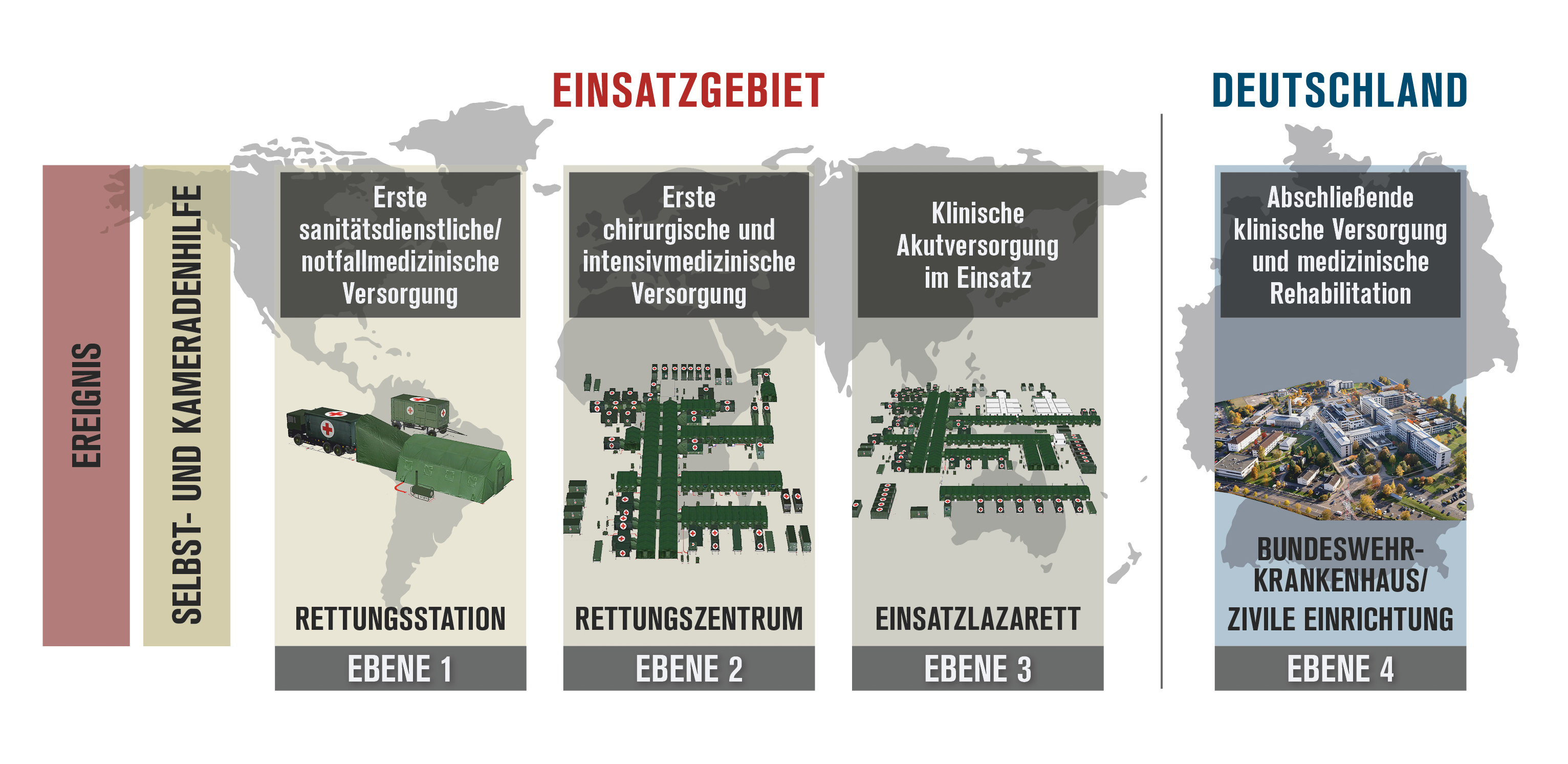

Werden Soldatinnen und Soldaten im Einsatz verwundet, müssen sie so schnell wie möglich versorgt werden. Dazu nutzt die Bundeswehr ein mehrstufiges Versorgungssystem, das als Rettungskette bezeichnet wird. Sie erstreckt sich von der Erstversorgung direkt nach der Verwundung über die operative Versorgung in einem Feldlazarett bis hin zur endgültigen Versorgung in einem Bundeswehrkrankenhaus in Deutschland.

In einer Stunde in den OP-Saal

Menschen, die innerhalb einer Stunde nach ihrer Verletzung medizinisch versorgt werden, haben eine wesentlich höhere Überlebenschance. Der Zeitansatz beruht auf medizinischen Forschungsgrundlagen. In dieser sogenannten „Golden Hour of Shock“ nach einem Unfall oder Angriff müssen erste chirurgische Maßnahmen gegen die erlittenen körperlichen Traumata ergriffen werden.

Die Rettungskette folgt diesem Prinzip der „Goldenen Stunde“. Sie verhindert auch, dass eigentlich nicht-tödliche Verletzungen durch einen Mangel an Behandlung oder zu lange Transportzeiten zum Tod einer Patientin oder eines Patienten führen. Funktioniert die Rettungskette, hat der oder die Verwundete optimale Überlebenschancen. Sie garantiert am Ende die Rettung von Menschenleben und die Steigerung der Überlebensqualität.

So läuft die Rettungskette ab

Unterteilt ist die Rettungskette in mehrere Abschnitte oder Ebenen (englisch: „Role“). Jeder Abschnitt steht für bestimmte medizinische Behandlungsmöglichkeiten. Ebene 1 beinhaltet die sanitätsdienstliche und notfallmedizinische Versorgung, Ebene 2 die erste notfallchirurgische Versorgung und Ebene 3 die klinische Akutversorgung im Einsatz.

Der genaue Ablauf sowie die verwendeten Transportmittel und Versorgungseinrichtungen kommen dabei auf den Einsatzort und die Einsatzbedingungen an. Für einen flexiblen Einsatz werden in ausreichendem Maße ausgebildetes und einsatzbereites Personal, Patiententransportmittel und Behandlungseinrichtungen benötigt. Für jede Lage wird die Rettungskette individuell geplant. Die Rettungskette für Camp Castor in Mali unterschied sich zum Beispiel von der Rettungskette, die für das Camp Marmal in Afghanistan genutzt wurde.

Je nach Einsatzgebiet und Rahmenbedingungen verläuft der Rettungsweg von Verwundeten unterschiedlich. Transportmittel und Versorgungseinrichtungen werden je nach Lage flexibel eingesetzt. Der Sanitätsdienst der Bundeswehr nutzt ein ganzes Arsenal verschiedener Militärfahrzeuge und mobiler medizinischer Einrichtungen, um Verwundete und Verletzte schnell zu transportieren und angemessen behandeln zu können: zu Wasser, zu Lande und in der Luft.

Ein Rettungsmediziner berichtet aus der Praxis

Oberstabsarzt Benjamin H. war als Rettungsmediziner zweimal im Einsatz in Mali. Als Mitglied eines Beweglichen Arzttrupps transportierte er verwundete Soldatinnen und Soldaten aus der Gefahr, stabilisierte sie und sicherte so ihr Überleben. Der 34-Jährige hat im Einsatz mehrmals erlebt, wie durch die Rettungskette der Bundeswehr Menschenleben gerettet wurden.

Einmal transportierte Benjamin H. als Teil eines Beweglichen Arzttrupps ägyptische Kameraden. Die Soldaten waren bei einem Anschlag schwer verletzt worden und mussten per Hubschrauber vom Anschlagsort in sicheres Gebiet geflogen werden. Der Oberstabsarzt und sein Team hatten den Auftrag, die Verletzten vom Rollfeld des Feldlagers zum nahegelegenen Rettungszentrum zu transportieren. Um die Soldaten stand es nicht gut.

„Einem Soldaten fehlten drei Gliedmaßen fast vollständig“, so Benjamin H. Jede einzelne dieser Wunden hätte tödlich sein können, so der Oberstabsarzt. Dennoch überlebte der Mann – weil seine Kameraden die stark blutenden Wunden mittels sogenannter

5 Fragen an Benjamin H.

Oberstabsarzt

Warum ist die Rettungskette so wichtig?

Durch die Rettungskette können Sanitätskräfte die „Golden Hour of Shock“ besser einhalten. Früher sind viele Soldatinnen und Soldaten an Verletzungen gestorben, welche aus heutiger Bewertung überlebbar waren. Sowohl im Vietnamkrieg als auch im Irakkrieg ist ein Großteil der Gefallenen innerhalb der ersten 30 Minuten nach Verwundung gestorben. Dank fester Strukturen und einheitlicher Abläufe kann die Zeit von der Verwundung hin zur Behandlung inzwischen so verkürzt werden, dass sich solche Todesfälle möglicherweise vermeiden lassen. Gleichzeitig nimmt die Rettungskette den Soldatinnen und Soldaten im Einsatz ein wenig die Angst. Sie wissen, was passiert, sollten sie verwundet werden. Das gibt ihnen Sicherheit.

Wer macht bei der Rettungskette mit?

Theoretisch erstmal alles medizinische Fachpersonal im Einsatz, aber auch die Piloten und Kraftfahrer, die die Verwundeten und uns transportieren. Was viele vergessen: Auch jede Soldatin und jeder Soldat ist ein Teil der Rettungskette. Sie sind ausgebildete Ersthelferinnen und Ersthelfer. Sie sind die Ersten, die bei Verwundeten sind und lebensrettende Maßnahmen ergreifen. Ihr schnelles Handeln ermöglicht es uns erst, Patientinnen und Patienten noch lebend aufzufinden. Die Bundeswehr unterscheidet zwischen Ersthelfer Alpha, das ist jede Soldatin und jeder Soldat, und Ersthelfer Bravo, die auf einem extra Lehrgang waren. Sie übernehmen innerhalb eines Zuges die Rolle eines qualifizierten Ersthelfers und arbeiten den Rettungsmedizinerinnen und -medizinern zu.